お墓でよく見かける梵字って何?梵字の歴史や意味、お墓で見かける理由など詳しく解説!

梵字とは、古代インド語を表す文字の事です。

お墓や卒塔婆、五輪塔なんかによく刻まれているのをよく見かけますが、実際どういった意図で刻まれているのかを知っている方はあまりいないかと思います。

ここでは梵字の歴史や意味、お墓に彫られる理由など詳しく解説いたします。

梵字とは

梵字とは、古代インド語を表す言葉です。

梵字は、3世紀頃登場したブラーフミ―文字が原型とされており、古代インドではサンスクリット語が使われていました。

現代に伝わる古代インドの文献は、サンスクリット語をブラーフミ―文字で書き残したものがほとんどです。

ブラーフミ―文字を漢字で表記したものが「梵字」になります。ブラーフミ―は、ブラフマー(梵天)が創造した文字を意味します。

ブラフマーは仏教の守護神であり、古代インド地方のヒンドゥー教の神が仏教に取り入れたものです。古代インド語の言語であるサンスクリット語は「梵語」と漢字表記されますが、梵語はブラフマー(梵天)が起源と伝承されています。その梵語を書き写す文字ということで梵字となったとも言われています。

梵字と仏教の関係

梵字は、奈良時代に中国を経由して日本に伝わりましたが、この時一緒に仏教も伝来したため、仏教と梵字が強いつながりを持つようになります。

当時見たこともない難解な梵字は、日本の僧侶たちに神聖なものとされ、「神の文字」と考えられていました。遣唐使や僧侶たちが読み方や意味を学び、少しずつ日本に広がっていったとされています。

平安時代になると、天台宗の開祖最澄や真言宗の開祖空海が、梵字で書かれた沢山の経典を日本へもたらしました。梵字の研究はさらに進み、仏教の修業に取り入れられたり、専門の学問や初動が発達するなど、梵字と仏教は独自の文化を生み出すまでになりました。

お墓で見かける理由

梵字は、一つ一つに象徴する如来や菩薩などがいます。墓石に梵字が使われているのは、その宗派のご本尊への敬意や「守ってほしい」という願いが込められています。

五輪塔や卒塔婆の場合に使われている梵字は、仏教の五大要素である「地水火風空」にあたる梵字が記されています。

梵字を用いる宗派

お墓や位牌に梵字を用いる宗派では、それぞれのご本尊を1文字であらわす梵字を刻みます。それぞれどんな梵字を用いるのかご紹介します。

天台宗

天台宗は中国を発祥とする大乗仏教の一つです。

釈尊の「全ての人に悟りの世界を」という教えに着目した中国の僧侶智顗が開いた仏教の宗派で、平安時代に最澄が唐より持ち帰り日本へ広めました。

棹石・仏石

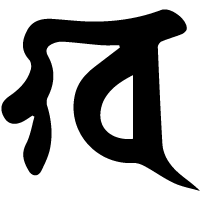

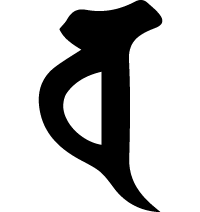

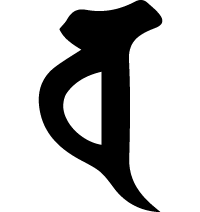

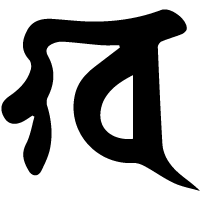

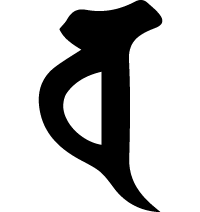

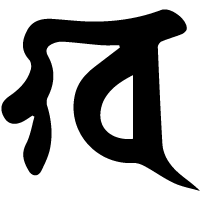

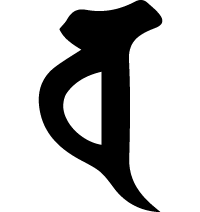

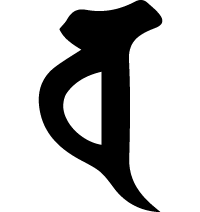

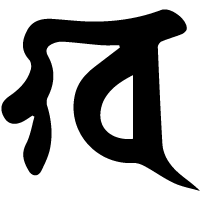

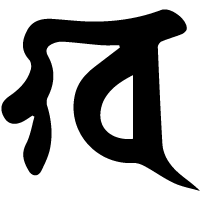

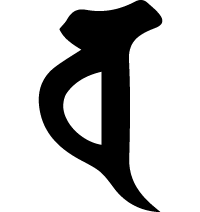

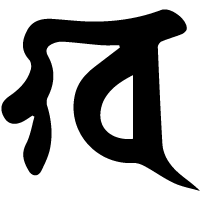

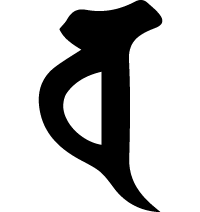

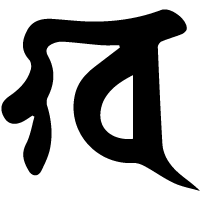

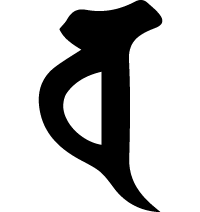

大日如来を表す梵字「 」や、釈迦如来を表す「

」や、釈迦如来を表す「 」、阿弥陀如来を表す「

」、阿弥陀如来を表す「 」がよくつかわれます。

」がよくつかわれます。

梵字は文字の頭に入れ、「梵字+○○家先祖代々之墓」と入れるのが一般的です。

五輪塔

五輪塔の上から「空・風・火・水・地」に対応する5つの梵字「 ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ 」を刻みます。

」を刻みます。

それぞれの梵字は宇宙の5大要素を表しており、故人が成仏し、極楽浄土へ行けるように願うために刻まれます。

卒塔婆

板塔婆の表面の上部に五輪塔と同様「空・風・火・水・地」に対応する5つの梵字「 ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ 」を刻みます。

」を刻みます。

真言宗

真言宗は、空海(弘法大師)を開祖とする仏教の宗派の一つで、平安時代初期に体系化した「真言密教」を教義とする宗派です。

「真言」は仏の「真実のことば」を意味し、「密教」は閉ざされた師弟関係によって口伝された「秘密の教え」のことです。

棹石・仏石

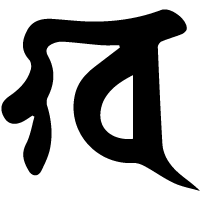

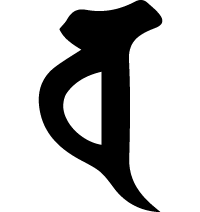

故人が成人の場合、大日如来を表す梵字「 」を、15歳未満の子供の場合は地蔵菩薩を表す梵字「

」を、15歳未満の子供の場合は地蔵菩薩を表す梵字「 」を文字の頭に刻むことがあります。

」を文字の頭に刻むことがあります。

梵字は文字の頭に入れ「梵字+○○家之墓」といったように入れます。

五輪塔

曹洞宗と同様、五輪塔の上から宇宙の5大要素を表す「空・風・火・水・地」に対応する5つの梵字「 ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ 」を刻みます。

」を刻みます。

卒塔婆

板塔婆の表面の上部に五輪塔と同様「空・風・火・水・地」に対応する5つの梵字「 ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ 」を刻みます。

」を刻みます。

臨済宗

臨済宗は、中国の臨済義玄を宗祖とする禅宗の一つです。

日本には鎌倉時代以降に伝えられ、様々な流派が成立し、現在は主に14の諸派、約7,000もの末寺があります。

棹石・仏石

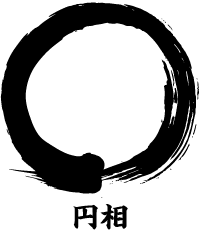

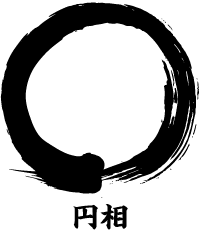

臨済宗では棹石・仏石に梵字を刻むのではなく、円相と呼ばれる円形の印を刻むことがあります。円相は悟りや心理を表現したもので、「○○家之墓」の文字の上部に刻まれます。

五輪塔

曹洞宗・真言宗と同様、五輪塔の上から宇宙の5大要素を表す「空・風・火・水・地」に対応する5つの梵字「 ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ 」を刻みます。

」を刻みます。

卒塔婆

板塔婆の表面の上部に五輪塔と同様「空・風・火・水・地」に対応する5つの梵字「 ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ 」を刻みます。梵字の他に「大円鏡智」や「平等性智」などのお経に出てくる文字を書く場合もあります。

」を刻みます。梵字の他に「大円鏡智」や「平等性智」などのお経に出てくる文字を書く場合もあります。

曹洞宗

曹洞宗は、臨済宗と同じく禅宗の一つです。

鎌倉時代に「道元禅師」が正伝の仏法を中国から日本に伝え、それを「瑩山禅師」が全国に広め、その礎を築きました。

棹石・仏石

臨済宗と同様、円相を刻みます。 一円相とも呼ばれ、仏・心の本来の姿・悟り・完全といった意味を表し、故人が悟りを開き「完全な仏性となって成仏した」ことを表すものです。

五輪塔

曹洞宗でも五輪塔を立てることがあります。刻む梵字は宇宙の5大要素を表す「空・風・火・水・地」に対応する「 ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ 」です。

」です。

卒塔婆

板塔婆の表面の上部に五輪塔と同様「空・風・火・水・地」に対応する5つの梵字「 ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ 」を刻みます。

」を刻みます。

浄土宗

浄土宗は、鎌倉時代に成立した仏教の一つで、開宗以降長い歴史の中で分は統合を繰り返しており、現在では鎮西派は西山派の2派に大きく分かれ、いくつにも分かれた宗派から鎮西派を中心にまとめたものが現在の「宗教法人浄土宗」です。

棹石・仏石

阿弥陀如来を表す梵字「 」を家名の彫刻の上に刻みます。

」を家名の彫刻の上に刻みます。

五輪塔

一般的には他と同様の梵字を刻みますが、上から「南無・阿・弥・陀・仏」と刻む場合もあります。

卒塔婆

板塔婆の表面の上部に五輪塔と同様「空・風・火・水・地」に対応する5つの梵字「 ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ 」を刻みます。

」を刻みます。

まとめ

今回は梵字について詳しく解説しました。

梵字は、それ自体に神聖な力が宿るとされ、ご利益をもたらすものと考えられています。

ただ、梵字の使用には一定のルールがあることを把握し、分からないことがあれば菩提寺や石材店に相談してみると良いでしょう。